符合台灣人宙美的豪奢外觀

雖然原廠一直強調 G50 Plus 試圖想搶下過去 Toyota Wish 的市場,但我看到實車後反而覺得 G50 Plus 比較接近過去的 Mitsubishi Savrin 的氛圍,在外觀細節上大量使用鍍鉻飾條,尤其是上水箱罩與大型進氣口部分,遠看還有點像 ALPHARD。而 LED頭燈內有LED日行燈、高低可調功能,整體來說車頭呈現「Bling Bling」的視覺霸氣,相當合台灣人的胃口!

由於 G50 Plus 採用較為方正的車身架構,加上整體車身尺寸4.8米左右的長度和1.8米左右的寬度,為了減輕視覺上的負擔,上汽設計部門用了三道飄逸的線條來降低視覺壓迫感,但同時於日常市區行駛算是適中,雖然沒有許多家庭引頸期盼的滑門,但就我實際測試、停好車也能比較輕鬆的從車裡下來。

而傳統方正的車尾設計,在藉由保險桿兩側加入電鍍飾條之下整體風格與車頭相呼應。同時下擾流板也加入了霧面飾板,增加了視覺上的層次感。

水平基調的中控台

質感屬於正常水準

在內裝佈局上 G50 Plus 承襲了 HS 的水平設計基調,好處是視野方面比較開闊、不太容易有死角的產生,而內裝用料除中控台頂部的軟質塑膠以外,更用大面積的合成皮革包覆,進一步提升座艙的層次感、豪華感。

而雙 12.3 吋數位儀表介面也有著相當科技的氛圍所在,在按鈕數量減少到最低的狀況下,車內所有功能幾乎都在 12.3 吋中央主機當中,如同使用手機的下滑選單操作,將常用設定功能整合於此,優化使用體驗,不過 iPhone手機雖然可直接插線使用 Apple CarPlay,但 Android手機卻必須額外下載 QDLink App進行手機鏡射連結,但這套系統似乎穩定度還不夠,在使用的時候會偶發連不太上的狀況。

主機也能控制冷氣、音響、車內細部功能(尾門高度、轉向燈音量、256種氣氛燈、ADAS功能調整...等)、顯示 360 度環景等,而如果想要快速控制空調其實也有保留「觸控面板」的選項,同時內建3模式一鍵啟動:清涼(溫度LO+吹上風+風量6) / 溫暖(溫度HI+吹下風+加熱座椅) / 舒適(溫度25+吹下風+風量1),不怕一時之間找不到功能。

只不過,當我看到螢幕上面空調控制我還以為是雙區恆溫,結果實際上卻是單區恆溫空調,所幸第二排中間有著控制冷氣大小的選項,不然前後乘客可能會整天吵著要怎麼調整溫度吧?

機柱式排檔的設計讓中央控制區域被解放出更多儲物空間,上面更具備雙杯架、無線充電版等位置,另外常用的功能像是加熱座椅、AUTOHOLD、全景攝影等快捷按鍵都在後方,下方則是一個置物空間,可以放一些小包包或是手機等雜物。另外比較特別的配備就是整合行車記錄器的電子後視鏡,G50 Plus 直接列為雙車型標配,解析度算是可接受範圍。

不過全車幾乎都是 USB-A 連接孔,現在已經是主流的 USB-C 接孔反而付之闕如,使用上可能需要買個轉接頭來應急了。

適中的車身尺寸

2,800mm軸距不差的三排座體驗

前面提過,G50 Plus 的尺碼為 4,825x1,825x1,800mm,軸距為 2,800mm,在其他同類型七人座 MPV/LAV 當中算是比較小,但其實這樣更符合台灣的路況。全車座椅採用傳統的合成皮設定,在「配備滿規」的原則上雙前座皆有駕駛座 6 向、副駕駛座4 向電動調整座椅,但泡棉設定並沒有特別優化,包覆性與支撐性算是普通。

而台灣規格為單一 2+2+3 座的 7 人座設定,第二排為雙座獨立座椅設定,不過試駕的為 Premium 車型,所以第二排就多了 4 向電動調整,其他像是第二/三排 64 色氣氛燈、專屬扶手飾板、專屬車門音響飾板等也都是額外的配備。

第二排與第三排出風口位於車頂,冷房效果不差。只是這個做工......

第二排與第三排出風口位於車頂,冷房效果不差。只是這個做工......

就舒適性而言,畢竟第二排前後滑移、還有傾角調整的範圍相當大,同時也能導入近全傾躺狀態,每個乘客都可以選擇到最為舒適的位置,只是當我以為全部傾倒可以與第三排銜接成車床功能,礙於第三排無法前後調整,因此會形成一個較高的落差。

第三排部分在 168cm 的男性乘坐進去之下頭部空間為三指,而第二排座椅在調至正常位置(大約二拳),第三排腿部空間剩餘一拳,但第三排的坐墊可以包覆到大部分的大腿臀部位置,僅有在膝蓋處一點空隙,加上椅背可以調整 8 段,保有了一定的舒適性,所以日常如果是帶著父母和小孩出遊,不會覺得太過擁擠,而且第三排也有 USB 2.0 插座,小朋友可以插著平板在玩。

在滿足日常實用的同時,行李箱空間的運用也算相當不錯。標準有 406 公升的行李容積,而6/4 分離傾倒後更可擴充至 1,044 公升之譜,形成一個非常平坦的儲物空間,儲物能力大幅提升。

最後一點就是上下車的方便性, G50 Plus 底盤離地高為250mm、側邊門檻距地高為450mm,不過因為座椅為電動調整,此時就必須從中央走道進出,對於兒童成員或是老人上下車來講還算方便。

MG Pilot 2.0駕駛輔助系統標配

MG G50 Plus 在主被動安全系統上一樣「配好配滿」,含全速域 ACC 主動車距巡航控制含 Stop&Go、ICA 智慧巡航輔助、LKA 車道保持輔助、LDW 車道偏離警示、FCW 前方防碰撞預警、AEB 自動緊急煞車輔助、BSD 盲點偵測、LCA 車道變換輔助、RCTA 後方盲區偵測、DOW 開門盲區警示、速度限制提示等。

啟動 ACC/ICA 之後能顯示包含當下前方道路的曲率、虛線、實線標示,以及前方的乘用車、卡車、或是摩托車等。

不同於 HS 需要用撥桿控制的方式,G50 Plus 只需要在方向盤上控制 ADAS 系統,要開啟包含車道置中的 ICA 智慧巡航輔助,則需長按時速鍵啟動、這時儀表板會亮出藍色方向盤圖示。在國五高速公路體驗下,不管其 ACC 加減速、還有車道置中的反應都與 HS 相同,不會突然加/減速,車道也能維持在中央、即使有彎度的路況也是。

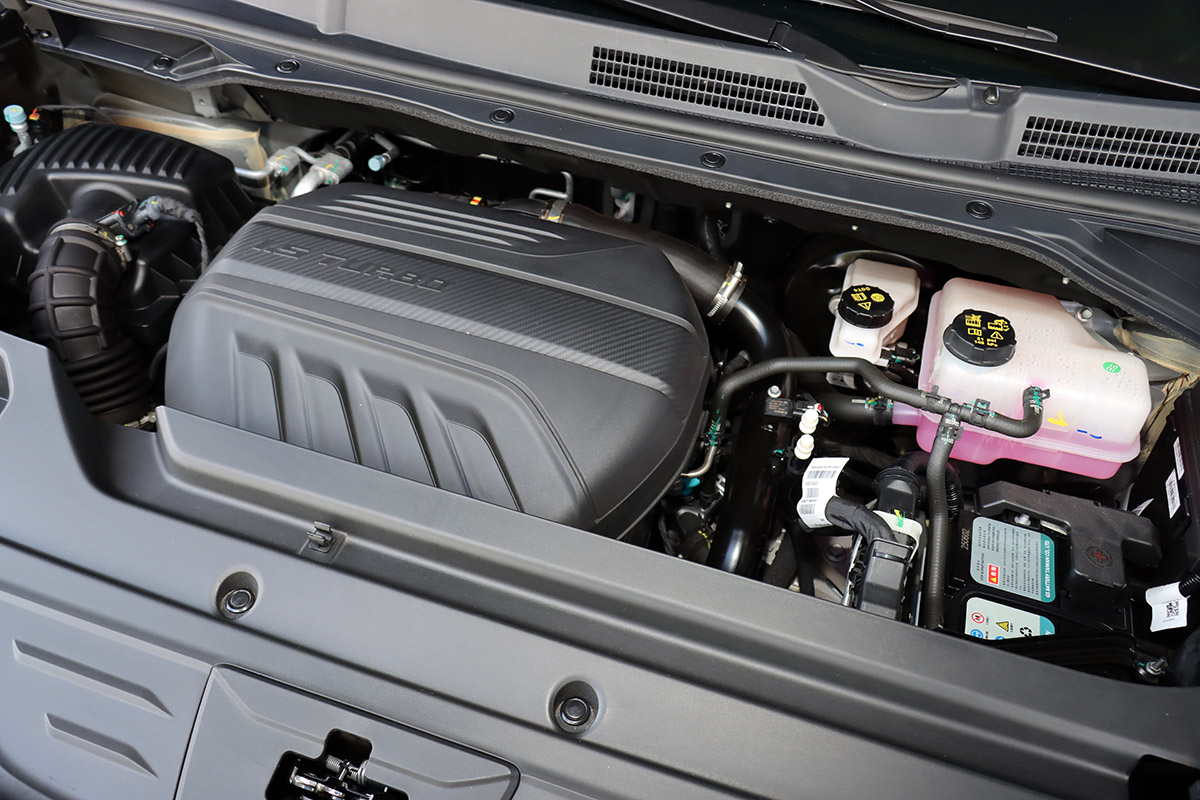

相同 1.5T 動力總成

變速箱邏輯重新調整

G50 Plus 與 HS 相同,採用 MEGA Tech 1.5T缸內直噴渦輪增壓汽油引擎,可提供最大馬力180ps /5,600rpm與最大扭力29.1kgm/1,500~4,000rpm的動力輸出;變速箱則是採用 SAIC 自主研發的7速DCT雙離合器變速箱搭配換檔撥片,不過 Drive Mode多重駕駛模式也簡化成 Sport 與 Normal。

畢竟是家用車取向,這樣的動力儲備滿足在日常已經很夠用,在宜蘭市區與郊區行駛下,低扭表現在初段加速過程中相當飽滿,所以在市區道路行駛並不會覺得不夠力;高速路段所呈現的中後段表現反而趨於平庸,而 Turbo Lag 的狀況讓其再加速銜接能力有點慢半拍,除此之外這套動力放在 G50 Plus 沒有什麼太大問題,安安穩穩地載著全家才是他的本質所在。

而7速DCT雙離合器變速箱反應算是快速、僅有降擋邏輯有些保守,同時 Sport 模式下並沒有太多激進的變化,時刻保持一個較高轉速,為所需動力的爆發做好準備;整體來說「舒適的駕乘感受」才是 MPV 的精髓所在,而 MG 也確實針對動力調校做到這點。

另外在靜肅性方面也是我對他相當讚賞的地方,胎噪、風切聲都不明顯,引擎聲浪甚至要全油門下去才感受得到,對於家庭成員來說更是一大福音。

操控性雖然對於家庭 MPV 來說不是重點,但 MG 在這方面還是有一定的水準,阻尼設定上屬於舒適偏硬。行駛於宜蘭鄉間小路時細碎顛簸處理的不差,面對較大的顛簸車身起伏回饋也較為一致;指向性方面存在一點虛位,但輕盈的輔助力道行駛於連續彎道相當輕鬆自在,同時側傾抑制的不錯,整體說相當中規中矩。

售價親民、配備滿載

可視為 SAVRIN 傳人

雖然許多人將 G50 Plus 跟一群「滑門」的競品對手相比,但對我來說我反而覺得它正是 25 年前發表的 SAVRIN 傳人。當時這款迎合台灣市場設計、以 Galant 平台衍伸的家庭 MPV,它以寬敞舒適的七人座空間和親民價格,成為許多家庭的重要回憶。

如今 G50 Plus 有著一樣的勝利配方,加上更為大氣的外觀設計與滿載七人都夠用的動力輸出加持,對於台灣消費者來說已經很久沒有如此「親民」的家用中大型 MPV 了。

或許在部分細節與用料上 MG 還有許多要提升的地方、同時傳統開啟車門的方式對於有滑門「硬需求」的買家而言比較不吃香,但對於預算至上的買家來說,MG G50 Plus 已經沒什麼可以挑剃了,剩下就是看最終售價能否「超越期待」了!